Oleh: Rasyid Alhafizh (Pendiri Lintera Institute)

IFTITAH

Akhir September, Indonesia kembali digiring ke memori kelam masa lalu: G30S/PKI. Selama puluhan tahun, narasi negara mempropaganda bahwa PKI adalah dalang pengkhianatan, bahwa para jenderal gugur sebagai pahlawan revolusi, dan negara bertindak sebagai penyelamat. Benar, aksi kekejaman PKI tak dapat dibenarkan sama sekali. Namun, di balik “penyelamatan bangsa”oleh pemerintah itu, terdapat fakta pahit yang pelik diungkap: ratusan ribu nyawa melayang, jutaan orang dituduh tanpa proses hukum, dan bangsa hidup dalam warisan trauma tak kunjung sembuh.

Tragedi ini bukan sekadar perselisihan politik, namun juga puncak pergulatan ideologi global yang merasuk ke tubuh bangsa. Perang Dingin, rivalitas antara blok Barat dan Timurikut memanaskan arena politik Indonesia. PKIyang kala itu menjadi salah satu partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok, menakutkan bagi banyak pihak, terutama militer dan kelompok Islam. Ketegangan itu akhirnya pecah pada malam 30 September 1965, enam jenderal dan satu perwira tewas di tangan pasukan Tjakrabirawa (Cakrabirawa). Namun, nan lebih gelap dari itu adalah babak berikutnya: penumpasan. Negara dengan cepat melabeli PKI sebagai musuh utama. Militer, bersama kelompok sipil tertentu, menggalang kekuatan untuk “membersihkan” Indonesia dari komunis. Maka, dimulailah operasi besar-besaran yang tidak hanya menghancurkan struktur organisasi PKI, tetapi juga meluluhlantakkanhak hidup ratusan ribu rakyat yang barang tentu tak semuanya bersalah.

TRAGEDI KEMANUSIAAN

Syamsuddin Radjab dalam Politik Pengadilan Hukum HAM di Indonesia (2018) mencatat hasil penyelidikan KPP HAM (1 Juni 2008-30 April 2012) bahwa terjadi pelanggaran HAM berat (Crimes Againts Humanity) dalam penumpasan PKI. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, hingga Sumatra, pembantaian berlangsung dengan cara yang mengerikan: orang ditangkap di malam hari, dieksekusi tanpa pengadilan, lalu dikuburkan di lubang-lubang massal. Siapa pun yang dicurigai memiliki simpati kepada PKI—meskipun sekadar menjadi anggota organisasi sayap atau hanya karena persaingan pribadi—bisa menjadi korban.

Di Bali, misalnya, angka korban diperkirakan mencapai lebih dari 80 ribu orang (BBC, 2024). Pun di daerah lainnya. Ironisnya, kekerasan massal ini dilegalkan dengan diam. Negara tidak pernah mengakuinya sebagai pelanggaran HAM, melainkan sebagai keberhasilan “membersihkan bangsa”. Narasi tunggal diproduksi melalui buku pelajaran, film propaganda, hingga doktrin di sekolah-sekolah. Generasi yang lahir setelah 1965 dipaksa hanya mengenal satu versi sejarah: PKI adalah iblis, dan siapa pun yang dituduh terkait pantas dimusnahkan.

TRAUMA TURUN-TEMURUN

Korban yang selamat tidak serta-merta terbebas dari derita. Mereka hidup dalam pengawasan, dibatasi ruang geraknya, dan dicap sebagai “eks tapol” (tahanan politik). Anak-anak mereka kerap sulit masuk sekolah, bekerja di sektor pemerintahan, atau bahkan menikah dengan keluarga lain karena stigma “komunis” dianggap menular.Inilah pelanggaran HAM yang paling sistematis: bukan hanya tubuh yang disiksa, melainkan juga martabat yang dihancurkan. Lebih parah lagi, diskriminasi ini diwariskan lintas generasi. Anak cucu korban tumbuh dalam ketakutan, enggan bersuara, dan merasa dirinya warga kelas dua di negeri sendiri.

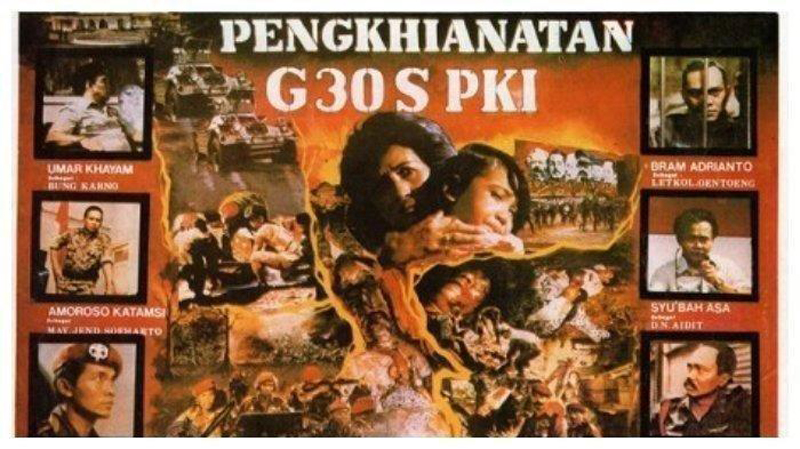

Selama Orde Baru, film Pengkhianatan G30S/PKI wajib ditonton setiap 30 September. Visualisasi kekerasan itu menanamkan rasa benci, mengunci imajinasi publik agar tak pernah berpikir alternatif. Di sekolah, guru menjelaskan bahwa PKI tidak memiliki sisi lain selain kejahatan. Seolah-olah sejarah bisa dipadatkan dalam hitam-putih: PKI jahat, negara benar.Padahal sejarah selalu lebih kompleks. Konflik politik 1960-an melibatkan banyak faktor: tarik-menarik kepentingan militer, kelemahan demokrasi parlementer, peran Sukarno yang semakin otoriter, serta infiltrasi ideologi global. Namun, Orde Baru mengunci kerumitan itu demi sebuah tujuan tunggal: legitimasi kekuasaan.Kekerasan, dengan demikian, bukan sekadar dampak, tetapi menjadi modal politik. Dengan menciptakan musuh bersama, rezim berhasil menanamkan rasa takut sekaligus memelihara kontrol.

Hingga kini, lebih dari enam dekade setelah tragedi itu, luka tersebut belum pernah benar-benar diobati. Presiden silih berganti berjanji akan membuka ruang rekonsiliasi. Namun, yang terjadi lebih sering hanyalah seremoni simbolis. Tahun 2023 misalnya, pemerintah mengakui adanya “pelanggaran HAM berat” pada masa lalu, termasuk tragedi 1965 (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2023). Tetapi pengakuan itu tanpa konsekuensi hukum, tanpa mekanisme keadilan, tanpa reparasi nyata.Korban masih hidup dalam diskriminasi sosial. Banyak di antara mereka yang sudah renta, namun masih menunggu sekadar pengakuan tulus dari negara bahwa mereka bukan kriminal, melainkan korban. Anak cucu mereka masih kesulitan menembus pekerjaan tertentu, masih merasa asing di negeri sendiri.Sementara itu, ruang publik masih alergi ketika kata “PKI” disebut. Setiap kali isu komunis mencuat, ia dipakai sebagai alat propaganda politik, menebar ketakutan baru, dan mengulang pola lama: mengorbankan HAM demi kepentingan kuasa.

KEADILAN BUKAN MENGHIDUPKAN KOMUNISME

Di sinilah letak persoalan mendasar. Setiap kali ada upaya membicarakan korban 1965, segera muncul tuduhan bahwa itu berarti “membangkitkan PKI”. Padahal, membela HAM bukan soal ideologi, melainkan soal martabat manusia.Mereka yang dibantai, dipenjara, atau dipaksa bekerja paksa tetaplah manusia yang hak hidupnya dijamin konstitusi. Menuntut keadilan bagi korban bukan berarti menghidupkan kembali komunisme, melainkan menuntut negara bertanggung jawab atas darah yang pernah ditumpahkannya.

Bangsa yang sehat adalah bangsa yang berani berdamai dengan sejarahnya sendiri. Itu artinya, membuka arsip yang disembunyikan, memberikan ruang kebenaran bagi korban, dan menegakkan keadilan meskipun pahit. Tanpa itu, kita hanya akan mewarisi trauma, saling curiga, dan menolak berdiri di atas prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.Ironis, Pancasila yang selalu diagungkan sebagai ideologi pemersatu justru dijadikan alat untuk membenarkan diskriminasi. Sila kedua, “kemanusiaan yang adil dan beradab”, terkoyak di hadapan pembantaian massal. Sila kelima, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, tak pernah berlaku bagi mereka yang “dicap” komunis.

Kini, pertanyaan pentingnya: beranikah bangsa ini menatap wajahnya di cermin sejarah? Beranikah kita mengakui bahwa pada 1965 bukan hanya terjadi pemberontakan politik, tetapi juga tragedi kemanusiaan terbesar setelah kemerdekaan?Kebenaran memang pahit, tetapi menutupinya jauh lebih berbahaya. Rekonsiliasi tidak mungkin terwujud tanpa pengakuan. Dan pengakuan tidak akan berarti tanpa langkah konkret: rehabilitasi, kompensasi, dan penghapusan stigma bagi korban dan keturunannya.

Bangsa ini tidak akan maju jika terus mengusung trauma sebagai senjata politik. Yang kita butuhkan adalah keberanian moral untuk berkata: “Ya, negara pernah gagal melindungi warganya. Ya, ada darah yang tumpah di luar hukum. Dan ya, kita harus memperbaikinya.”G30S memang tragedi politik. Tetapi penumpasan pasca itu adalah tragedi kemanusiaan. Dan selama negara tidak berani menatap luka tersebut, sejarah Indonesia akan terus pincang, berjalan dengan satu kaki, terseret oleh propaganda yang menutup kebenaran.Keadilan bagi korban 1965 bukanlah utopia. Ia adalah ujian sesungguhnya bagi bangsa ini: apakah kita benar-benar berpegang pada prinsip kemanusiaan, atau sekadar menjadikannya jargon kosong di mimbar-mimbar upacara.kabar. Penulis dapat dihubungi pada akun Instagram @rasyidsyah.